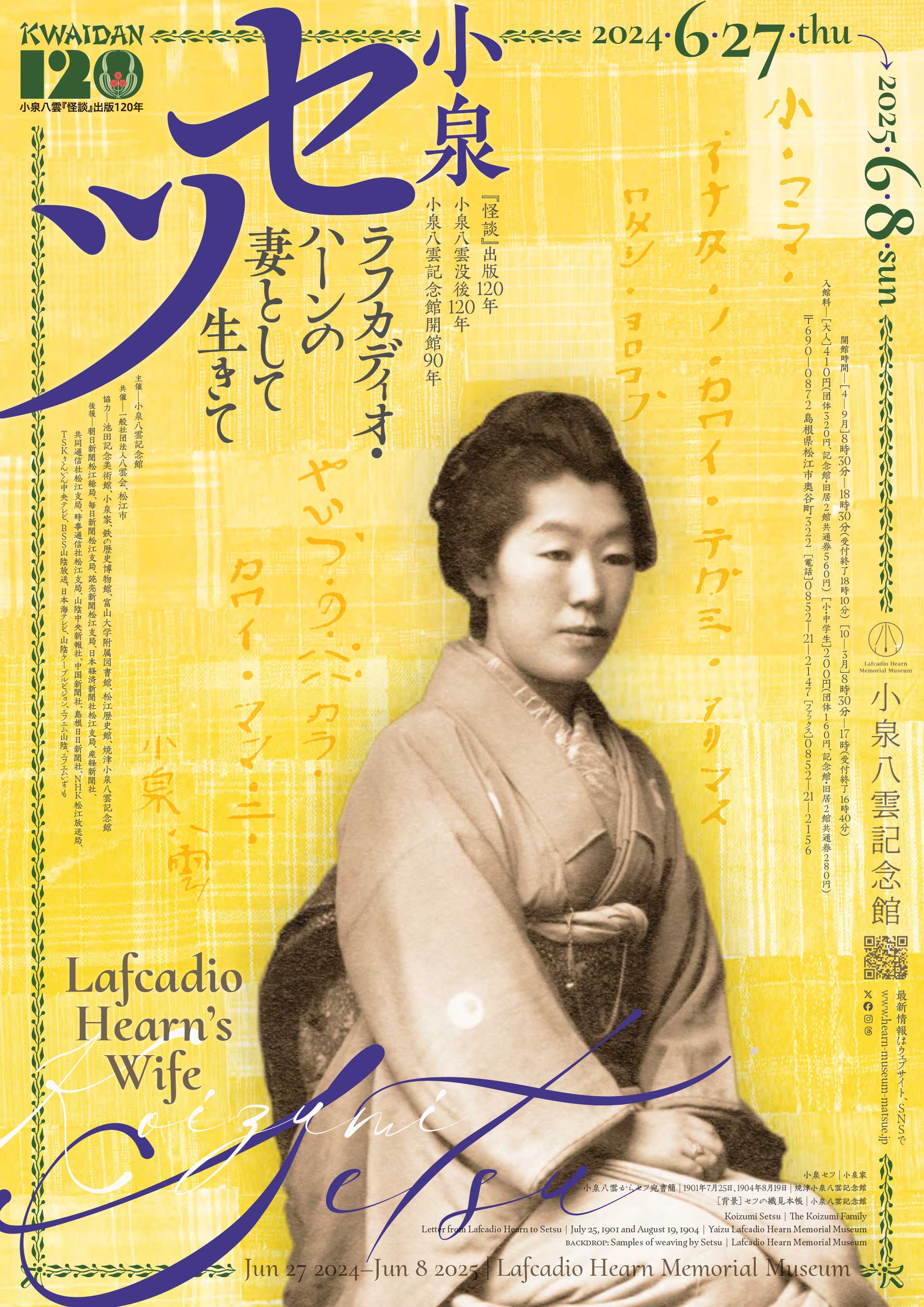

企画展

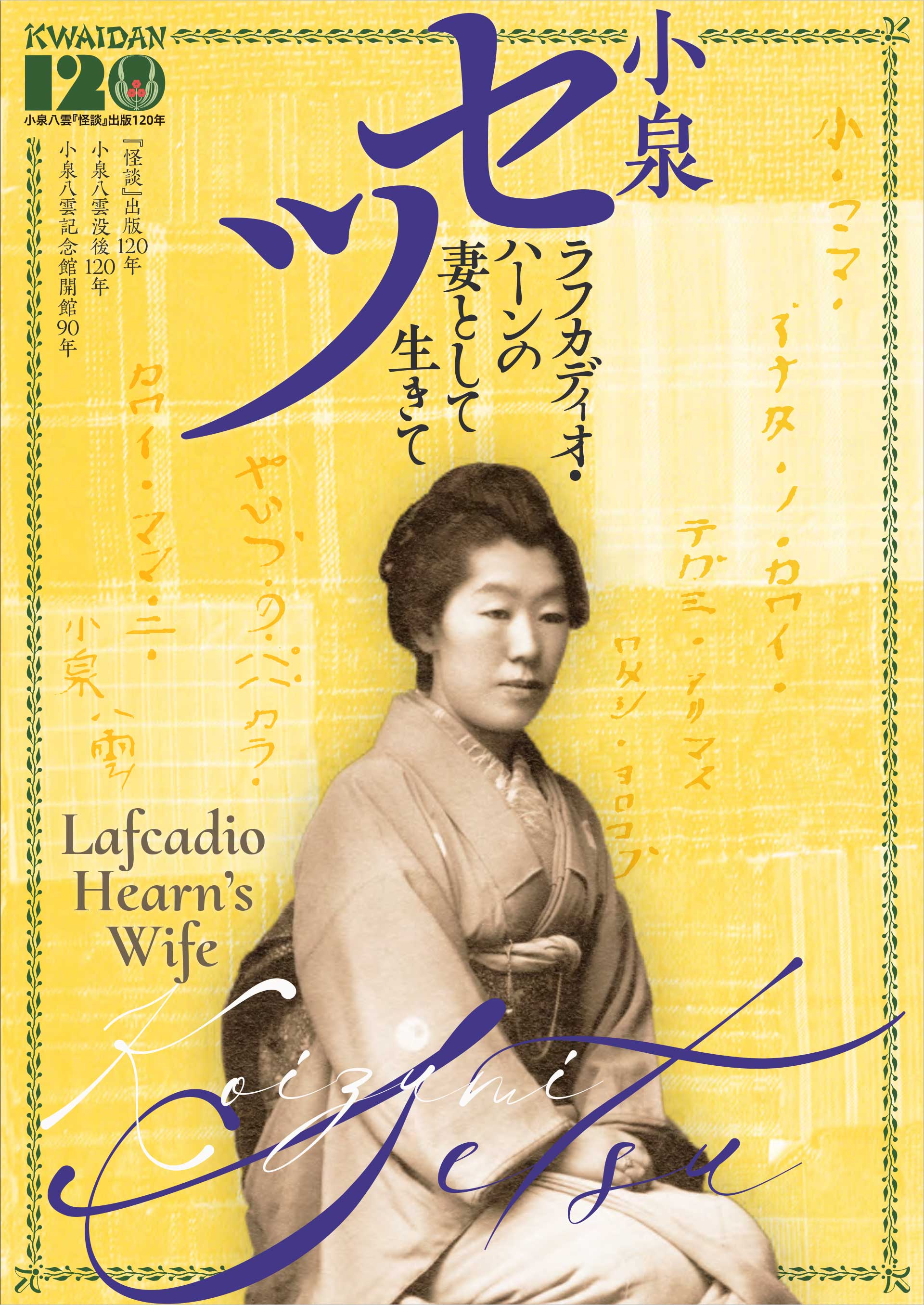

小泉セツ—ラフカディオ・ハーンの妻として生きて

Exhibition

Koizumi Setsu—Living as Lafcadio Hearn’s Wife

2024年6月27日(木)―2025年6月8日(日)

[第2期開催決定!]2025年6月13日(金)―2026年9月6日(日)

※【訂正】掲載当初、第2期の会期末を「2025年9月6日(日)」と記載していましたが、正しくは「2026年9月6日(日)」です。訂正してお詫び申し上げます。

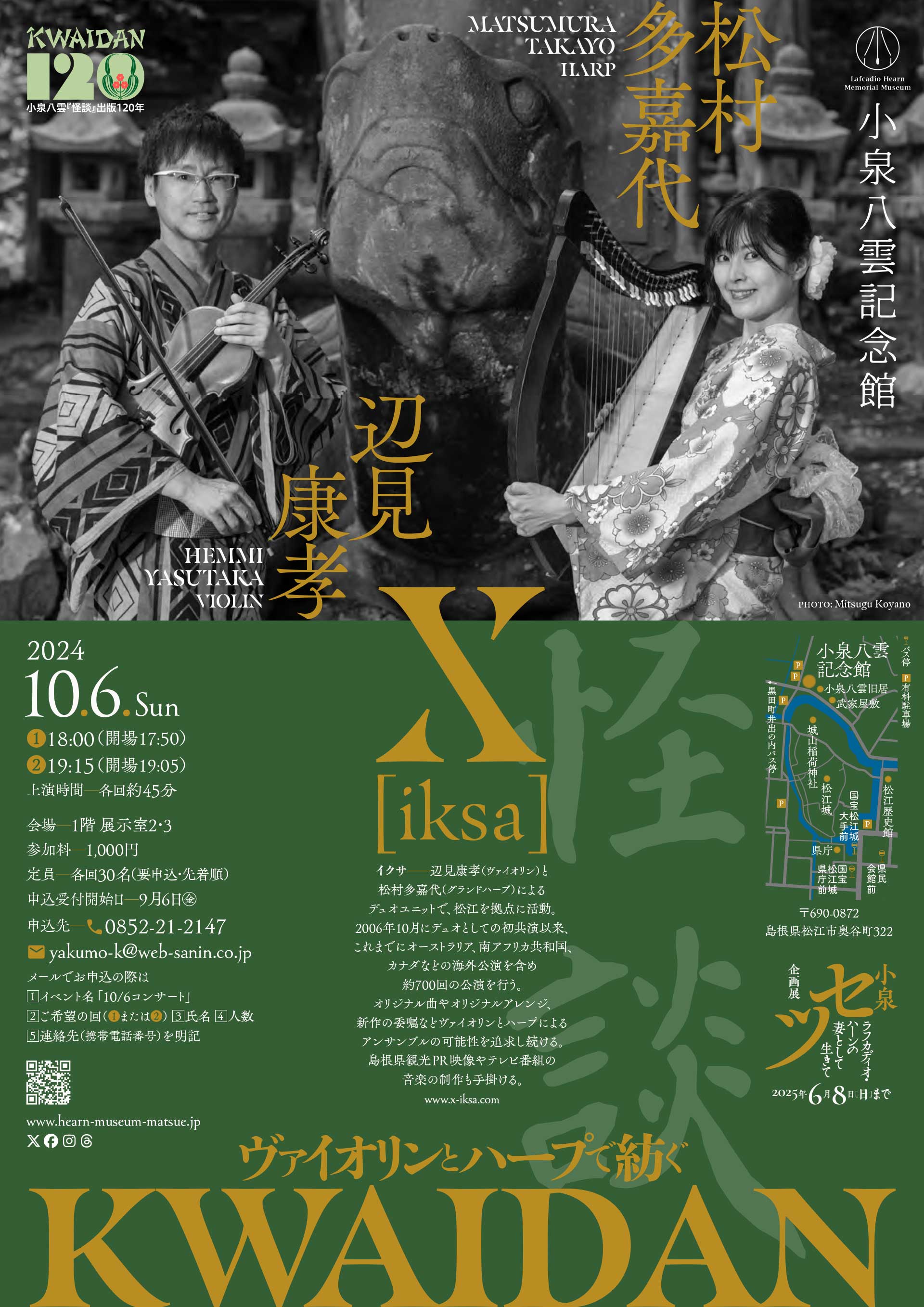

『怪談』出版120年

小泉八雲没後120年

小泉八雲記念館開館90年

主催:小泉八雲記念館

共催:一般社団法人八雲会、松江市

協力:池田記念美術館、小泉家、鉄の歴史博物館、富山大学附属図書館、松江歴史館、焼津小泉八雲記念館

後援:朝日新聞松江総局、毎日新聞松江支局、読売新聞松江支局、日本経済新聞社松江支局、産経新聞社、共同通信社松江支局、時事通信社松江支局、山陰中央新報社、中国新聞社、島根日日新聞社、NHK松江放送局、TSKさんいん中央テレビ、BSS山陰放送、日本海テレビ、山陰ケーブルビジョン、エフエム山陰、エフエムいずも

Thursday 27th June, 2024–Sunday 8th June, 2025

2nd period: Friday 13th June, 2025–Sunday 6th September, 2026

The 120th Anniversary of the Publication of Kwaidan

The 120th Anniversary of Lafcadio Hearn’s Death

The 90th Anniversary of the Opening of the Lafcadio Hearn Memorial Museum

Organizer: Lafcadio Hearn Memorial Museum

Co-organizers: The Hearn Society / Matsue City

Cooperation: Ikeda Art Museum / the Koizumi family / Historical Museum of Iron / University of Toyama Central Library / Matsue History Museum / Yaizu Lafcadio Hearn Memorial Museum

Support: Asahi Shimbun Matsue office / Mainichi Shimbun Matsue office / Yomiuri Shimbun Matsue office / Nihon Keizai Shimbun Matsue office / Sankei Shimbun / Kyodo News Matsue office / Jiji Press Matsue office / The San-in Chuo Shimpo Newspaper Co., Ltd. / Chugoku Shimbun / Shimane Nichi-nichi Newspaper / NHK Matsue / TSK Sanin Chuo TV / Broadcasting System of San-in Inc. / Nihonkai Telecasting Co., Ltd. / San-in Cable Vision / FM San-in / FM Izumo

1890(明治23)年、アメリカの雑誌記者として日本にやってきたラフカディオ・ハーン。松江では「ヘルンさん」と親しまれたその人の妻となったのが、松江の士族の娘小泉セツです。

セツが生まれたのは1868(慶応4 [1])年2月4日。父方も母方も名家でした。その頃、日本は幕藩体制から資本主義社会へ移行し近代化へ向かう改革の真っただ中で、それはまさに士族没落の時代でもありました。武士階級のほとんどは、名誉と生計の道を奪われて零落の底に沈んでいき、セツの実家小泉家も養女に出された稲垣家も、その波に翻弄され生活は困窮していました。

英語教師として松江に赴任したハーンの身の回りの世話をするため、小泉セツは1891年2月初旬頃 [2]から住み込みで働くようになりました。これが二人の出会いです。ハーンとセツは、やがて夫婦として暮らすようになり、松江から、養父母を連れて熊本、神戸、東京と移り住み、三男一女に恵まれます。家族を持ったハーンは、自らの帰化手続きのために奔走しセツもまたこれに尽力しました。1896年2月、ハーンはセツの戸籍に入夫する形で正式に結婚し、日本人小泉八雲となります。英国人の夫は自らの不幸な幼少期を顧み、愛する妻子を守るための勇気ある行動をとったのです。

幼少の頃から物語好きだったセツは、ハーンの語り部となり、リテラリーアシスタントとして夫の執筆作業の力となっていきました。こうして再話されたラフカディオ・ハーンの怪談奇談の多くは、セツが語って聞かせたものです。ハーンは「この本、みなあなたのおかげで生まれましたの本です。世界で一番良きママさん」(小泉一雄『父小泉八雲』)と妻への感謝を忘れませんでした。夫の好みを知り尽くし、彼の役に立つことを喜びとし生き甲斐を感じる日々、それに伴いハーンの再話作品は円熟味を増していきます。ふたりのコミュニケーションは「ヘルン言葉」と呼ばれる独特な日本語で意思疎通が行われ、互いの信頼関係は深まっていきました。

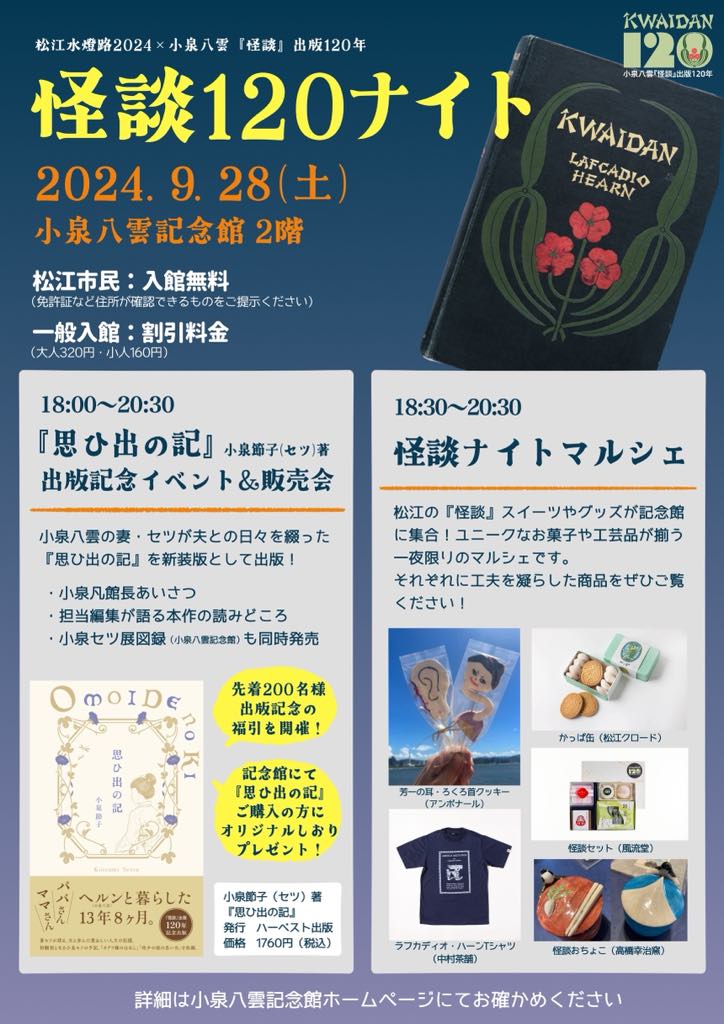

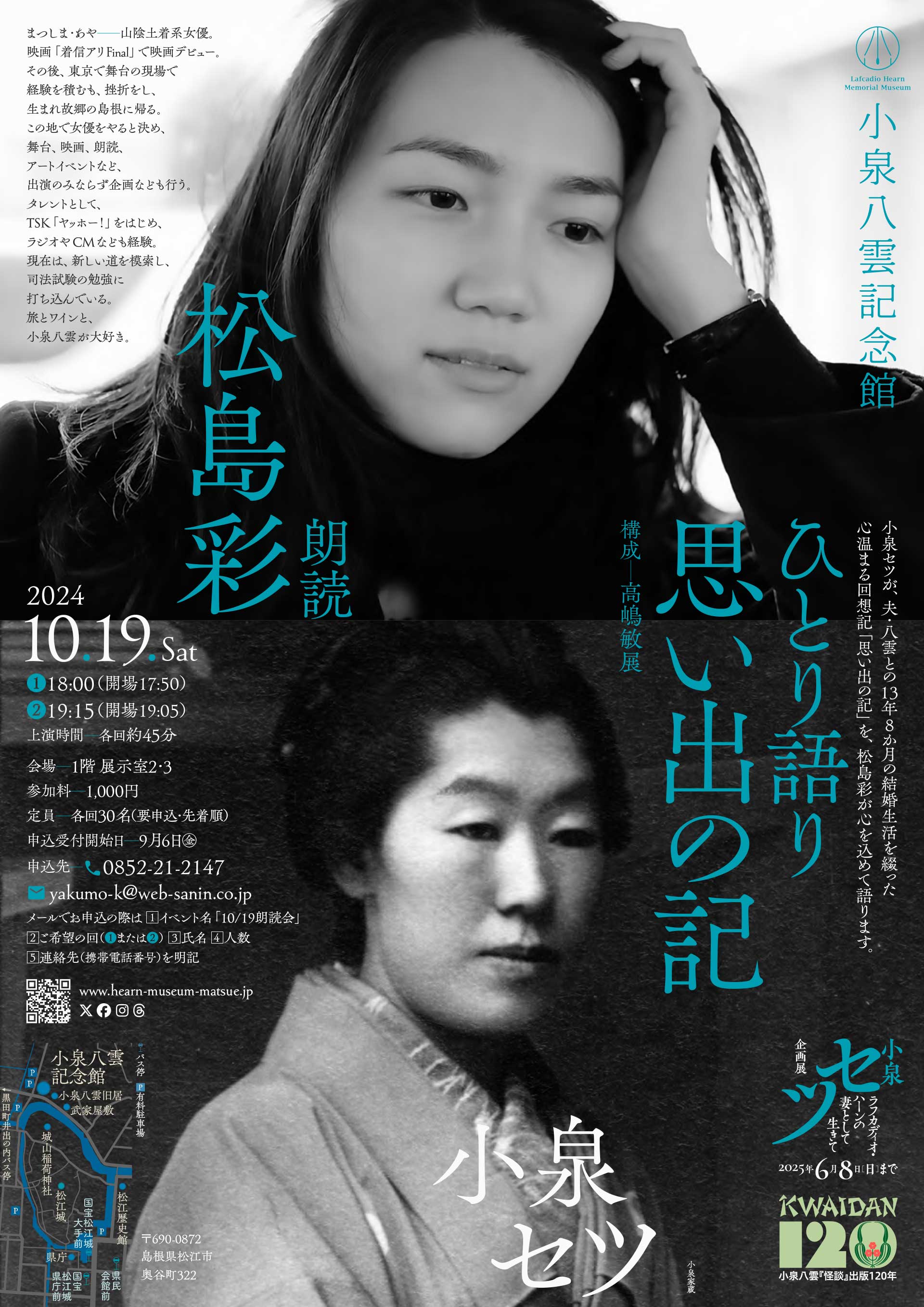

ハーンとの別れは、突然やってきました。心臓発作で夫はあっけなく旅立ってしまったのです。4人の幼い子どもと家族を抱えたセツを、ハーンの友人や親せきが支え続けました。ハーンの親友ミッチェル・マクドナルドや友人のエリザベス・ビスランド(ウェットモア)、チェンバレンなどみな親身になってセツに手を差し伸べました。著作権問題、印税手続き、ハーンに関する著作の出版、東大の講義録出版、訪問者の接遇、「思い出の記」の執筆など、さまざまなことが起こる中で、セツは小泉八雲夫人として長男の一雄とともに多忙な日々を送ったことはあまり知られていません。

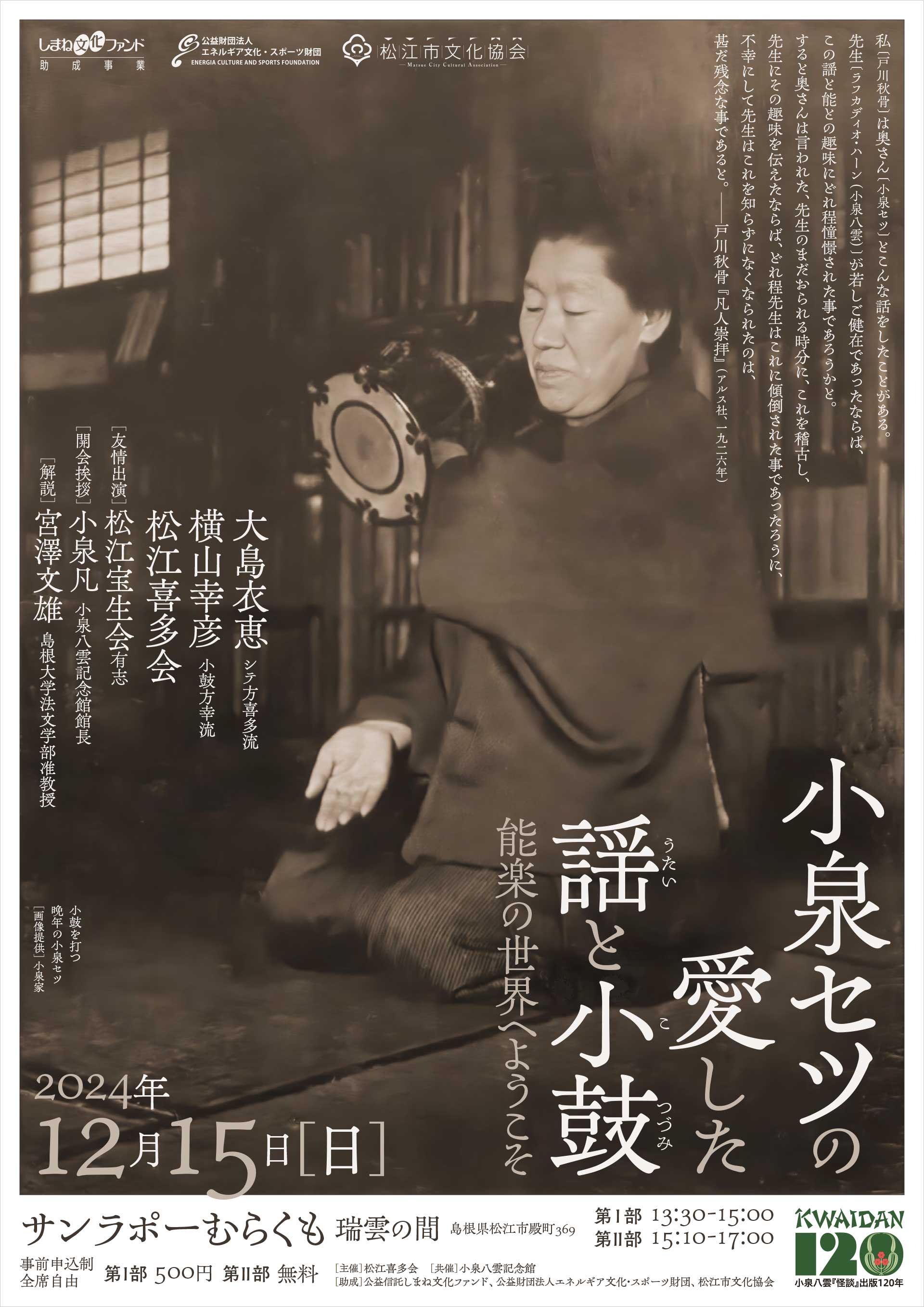

晩年の暮らしは比較的穏やかでした。夫の好きなクリーム色の薔薇を霊前に供し、趣味の謡曲や茶道の稽古にいそしみました。1932年2月18日、小泉セツは、ハーンと暮らした新宿西大久保の家で、孫たちに見守られながら64歳で生涯を閉じました。雑司ヶ谷の八雲の墓の傍らに静かに眠っています。

小泉セツの64年の生涯を見ると、夫とともに過ごしたのは13年8ヶ月。それはハーンに出会うまでの23年、未亡人時代の27年に比べると短いですが、おそらく彼女が最も生き甲斐を感じ美しく輝いていた時期でしょう。本展では、第1章「セツの生い立ち」、第2章「セツとハーンの物語」、第3章「小泉八雲夫人」という構成の中で、セツ直筆の草稿、帰化に関する書類、ハーンの友人からセツ宛書簡、「思い出の記」草稿、遺愛品などを展示し、西洋人の妻としてたくましくたおやかに時代を生き抜いた一人の女性にフォーカスしていきます。

また『怪談』出版から120年、ハーンの没後120年を迎える今年、ハーンの再話文学創作における最大の功労者、小泉セツの生涯に光をあてた展示を行います。彼女が夫に与えた影響は計り知れないですが、セツというフィルターを通して、作家ラフカディオ・ハーンを見つめなおしてみたいと思います。

[1]セツが生まれた慶応4年は9月8日から明治元年となる

[2]セツが住み込みで働き始めた時期は諸説ある

In 1890 (Meiji 23), Lafcadio Hearn travelled to Japan as a journalist for an American magazine. In Matsue, he was fondly known as “Herun san”, and it was here that he met his wife, Koizumi Setsu, the daughter of a Matsue samurai.

Setsu was born on 4th February 1868 (Keio 4 [1]). Both her father and mother came from distinguished families. At that time, Japan was transitioning from the feudal system of the shogunate to a capitalist society, and this shift towards modernisation signalled the downfall of the samurai. Most of the warrior class lost their status and livelihoods, and fell into destitution. Both Setsu’s natural family, the Koizumis, and her adoptive family, the Inagakis, were affected, and became impoverished.

Hearn and Koizumi Setsu met sometime between the beginning to the middle of February [2] 1891, when Setsu began work as a live-in housekeeper for Hearn, who was teaching English in Matsue at the time. Before long, they began to live together as husband and wife. Along with Setsu’s adoptive parents, they eventually moved from Matsue to Kumamoto, then Kobe and finally Tokyo. They were blessed with four children—three boys and a girl. Now a family man, Hearn, supported by Setsu, completed the naturalisation procedures to become a Japanese citizen. In February 1896, Hearn officially married Setsu by being recorded in her family register, and became a Japanese citizen taking the name Koizumi Yakumo. Upon reflection of his own unhappy childhood, Hearn, Setsu’s British husband, took this courageous step to protect his beloved wife and children.

From an early age, Setsu had loved stories, and she became Hearn’s storyteller, acting as his literary assistant. Many of the ghost stories Hearn retold were those which he had heard from Setsu. Hearn expressed his gratitude to Setsu by saying that his work was created due to her input, and that she was the best wife in the world. (Chichi Koizumi Yakumo, Koizumi Kazuo). Hearn’s retellings developed as Setsu became more familiar with his preferences, and she found delight and fulfillment in assisting him with his work. They developed a unique method of communication in Japanese which they called “Hearn speak”, and this deepened their mutual trust.

Setsu’s parting with Hearn came suddenly when he died unexpectedly from a heart attack. She was left with four young children, and was supported by Hearn’s friends and relatives. Hearn’s close friends Mitchell McDonald, Elizabeth Bisland (Wetmore), and Basil Chamberlain all extended a helping hand to Setsu. It is not well known that after Hearn’s death, Setsu, along with her eldest son Kazuo, was extremely busy dealing with copyright issues, royalty procedures, publications related to Hearn, the publication of his Tokyo University lectures, meeting guests and writing her own memoirs.

Setsu’s later years were comparatively peaceful. She made offerings of Hearn’s favourite cream-coloured roses to his spirit, and enjoyed her hobbies of Noh singing and tea ceremony. On 18th February 1932, Setsu died at the age of 64, watched over by her grandchildren, in the home she had shared with Hearn in Shinjuku Nishi Okubo. She rests peacefully next to her husband in the cemetery of Zoshigaya.

Of Koizumi Setsu’s 64 years, she spent 13 years and 8 months with her husband. This is short in comparison to the 23 years she spent before she met him, and her 27 years as a widow. However, perhaps this was the period during which she felt most fulfilled and her talents were able to shine. This exhibition consists of Chapter 1 “Setsu’s early life”, Chapter 2 “The story of Setsu and Hearn”, and Chapter 3 “Mrs Koizumi Yakumo”. Setsu’s handwritten manuscripts, documents related to Hearn’s naturalisation, letters from Hearn’s friends to Setsu, the draft of her memoirs and some items important to her will be on display. The exhibition will focus on this woman who lived as a wife of a Westerner with strength and grace.

In this year, which marks the 120th anniversary of the publication of Kwaidan and the 120th anniversary of Hearn’s death, the exhibition aims to shine a light on the life of Koizumi Setsu, the greatest contributor to the creation of Hearn’s retold literature. Her influence on Hearn’s work is immeasurable, and it is through the filter of Setsu’s life that we look again at the writer Lafcadio Hearn.

[1] Keio 4, when Setsu was born became the first year of the Meiji period on 8th September

[2] There are different theories as to when Setsu started working as a live-in housekeeper

小泉家

展示テーマ

- 第1章|セツの生い立ち

- 誕生―小泉家と稲垣家

- 幼少時代から娘時代

- ワレットとの出会い

- 生活の困窮と最初の結婚

- 第2章|セツとハーンの物語

- ハーンとの出会いと結婚

- 「ヘルン言葉」でコミュニケーション

- 長男の誕生と夫の帰化

- リテラリーアシスタント―語り部の素養と『怪談』の誕生

- 世界で一番のママさん

- ハーンの晩年と別れ

- 第3章|小泉八雲夫人

- 未亡人としての奮闘

- セツを支えたヘルンの友人たち

- 「思い出の記」を綴る

- 晩年の暮らし

- 夫のもとへ

Exhibition themes

- Chapter 1 | Setsu’s early life

- Birth—Koizumi Family and Inagaki Family

- From Childhood to Adolescence

- Encounter with Valette

- Poverty and First Marriage

- Chapter 2 | The story of Setsu and Hearn

- Meeting with Hearn and Marriage

- Communicating through “Hearn Language”

- The Birth of their Eldest Son and Hearn’s Naturalisation

- Literary Assistant—Qualities as a Storyteller and the Birth of Kwaidan

- The Best Wife in the World

- Hearn’s Later Years and Separation

- Chapter 3 | Mrs Koizumi Yakumo

- Struggles as a Widow

- Hearn’s Friends Who Supported Setsu

- Composing Reminiscences of Lafcadio Hearn

- Life in Later Years

- Return to Her Husband

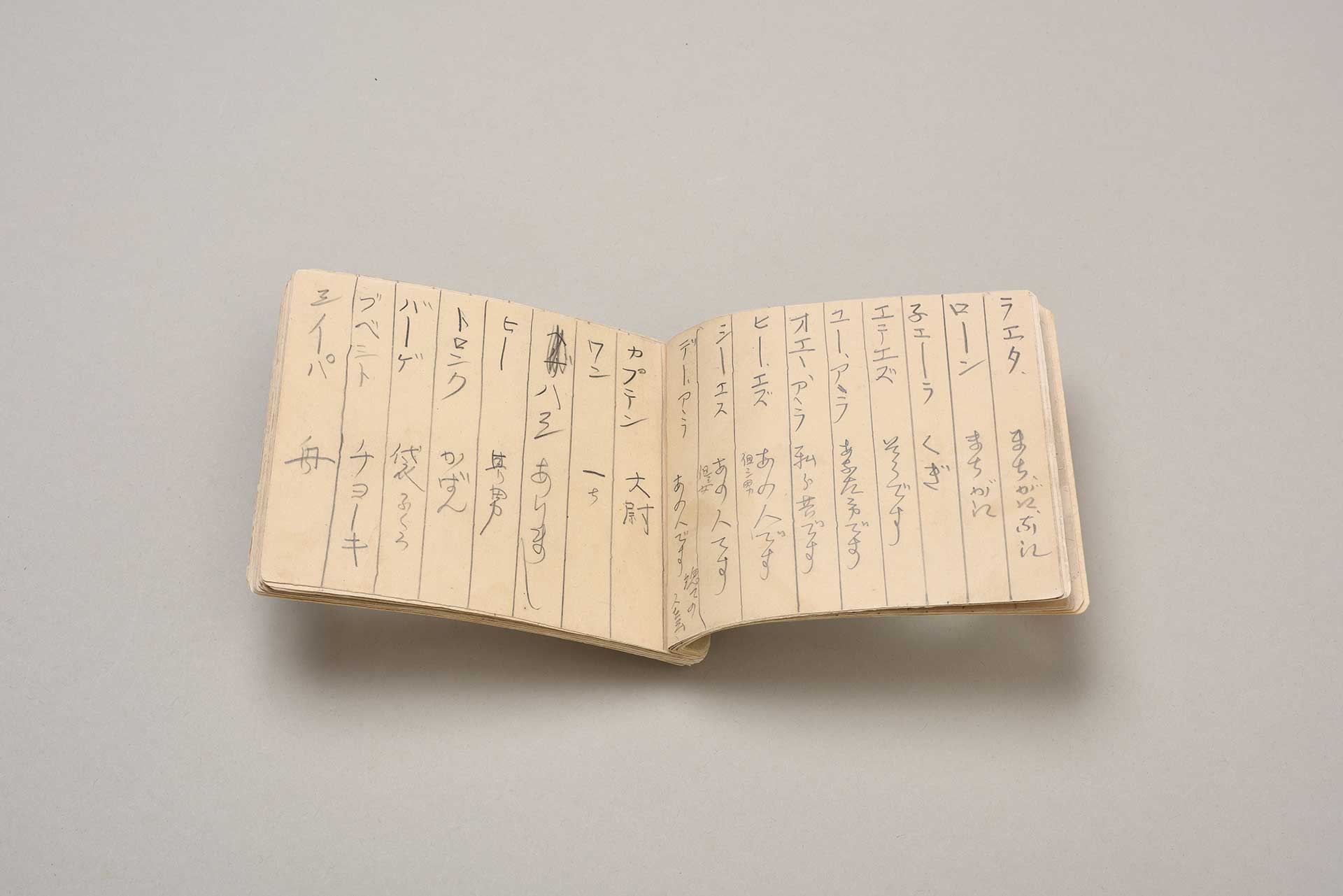

熊本時代、夫から英語のレッスンを受けるようになった。セツの英単語帳は2つ残されている。

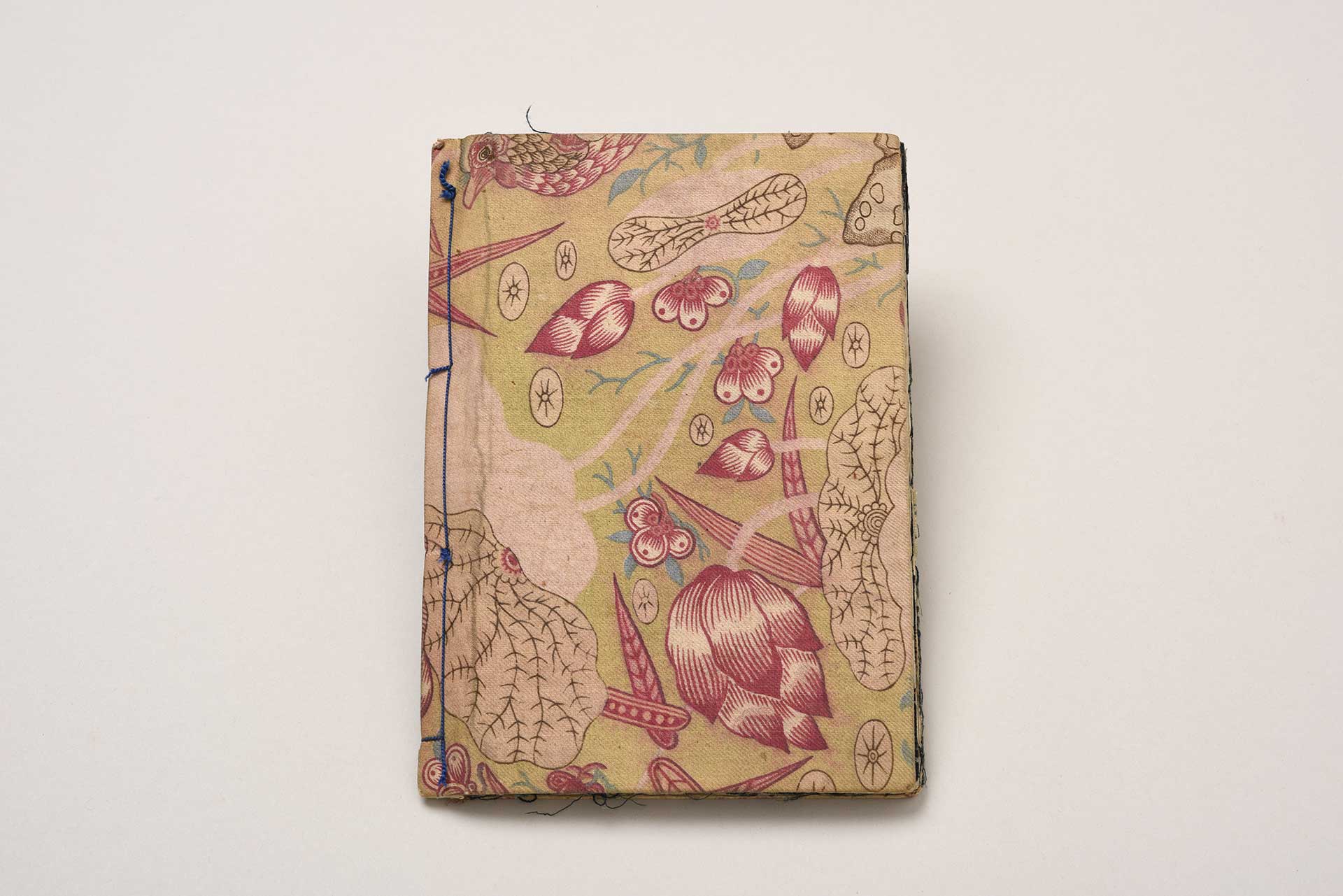

若き日のセツは、家計を助けるために機織に精を出した。自分で織った木綿の織布見本から、セツの苦労が垣間見える。

セツがこどもの頃、松江に着任したフランス人下士官ワレットからもらったもので、生涯このルーペを大切にした。この体験が外国人に対する違和感を取り去ったという。またこのエピソードはハーンによって『知られぬ日本の面影』の中でも紹介された。

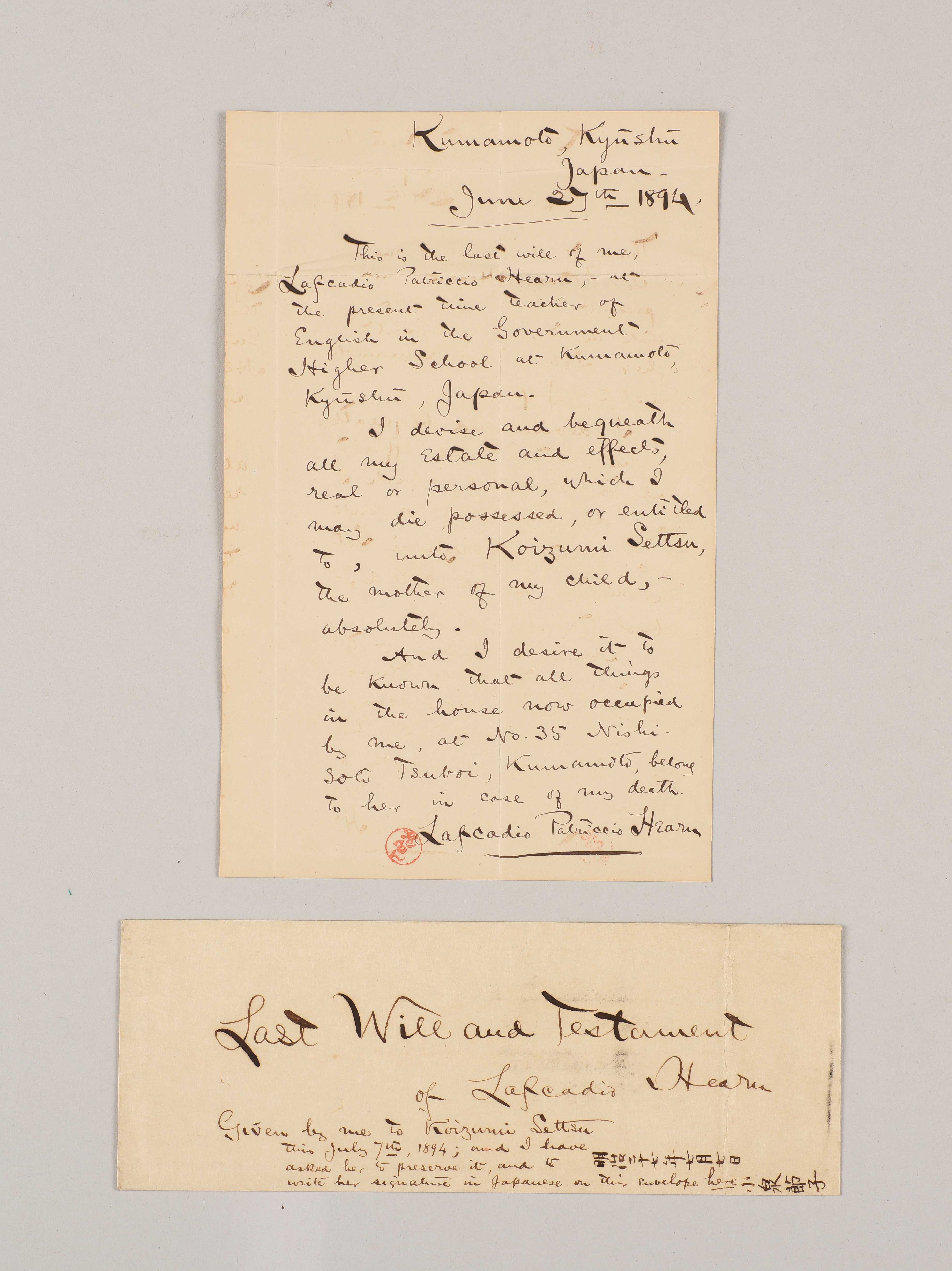

長男一雄が生まれ父親になったハーンは、家族のために自分の財産をセツとその家族に残すという内容の遺言状を何通か書き残し、このころから自分の帰化を考えるようになった。

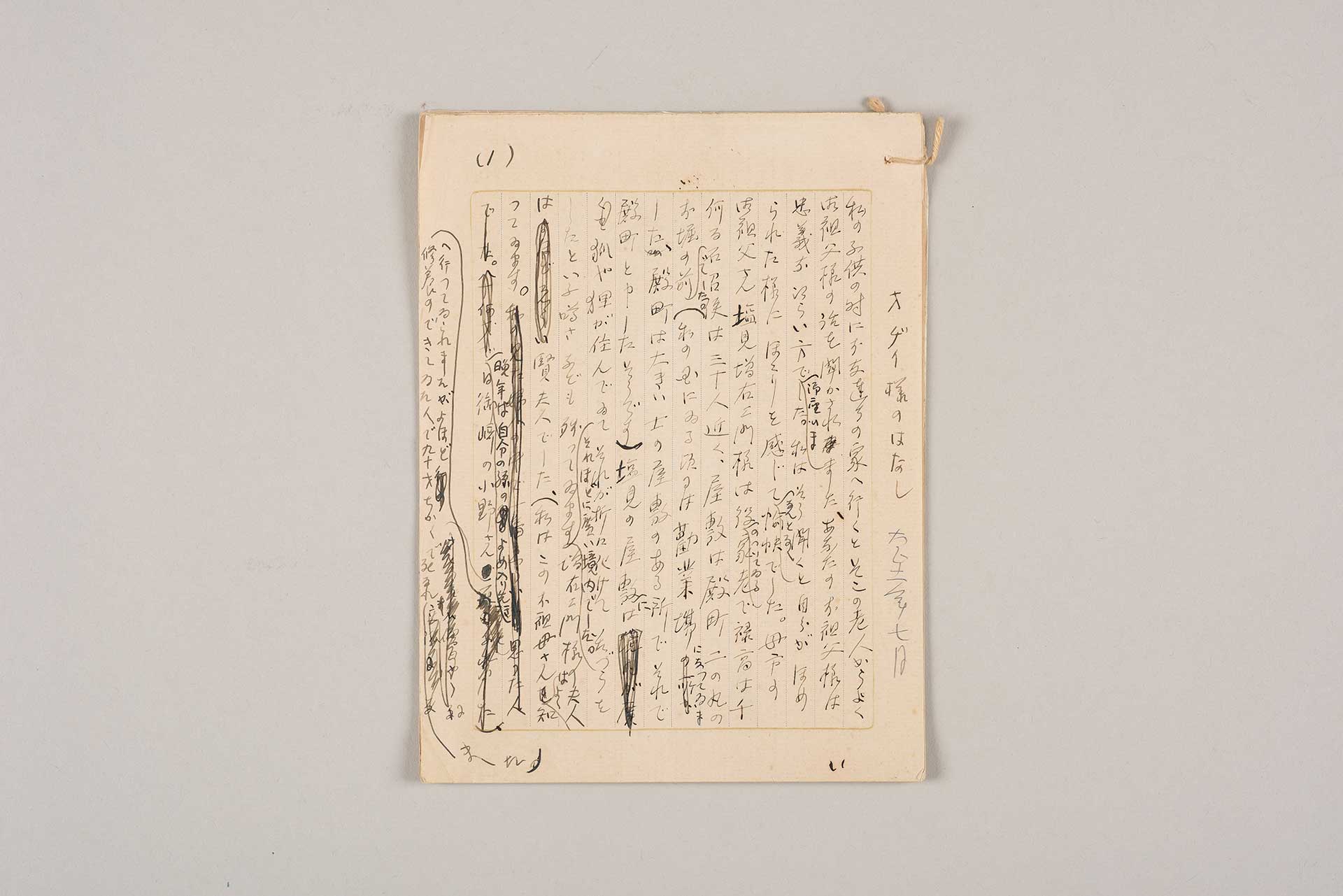

母チエの実家である塩見家に伝わる、セツの祖父「塩見増右衛門」にまつわるはなしを一雄に伝えている。

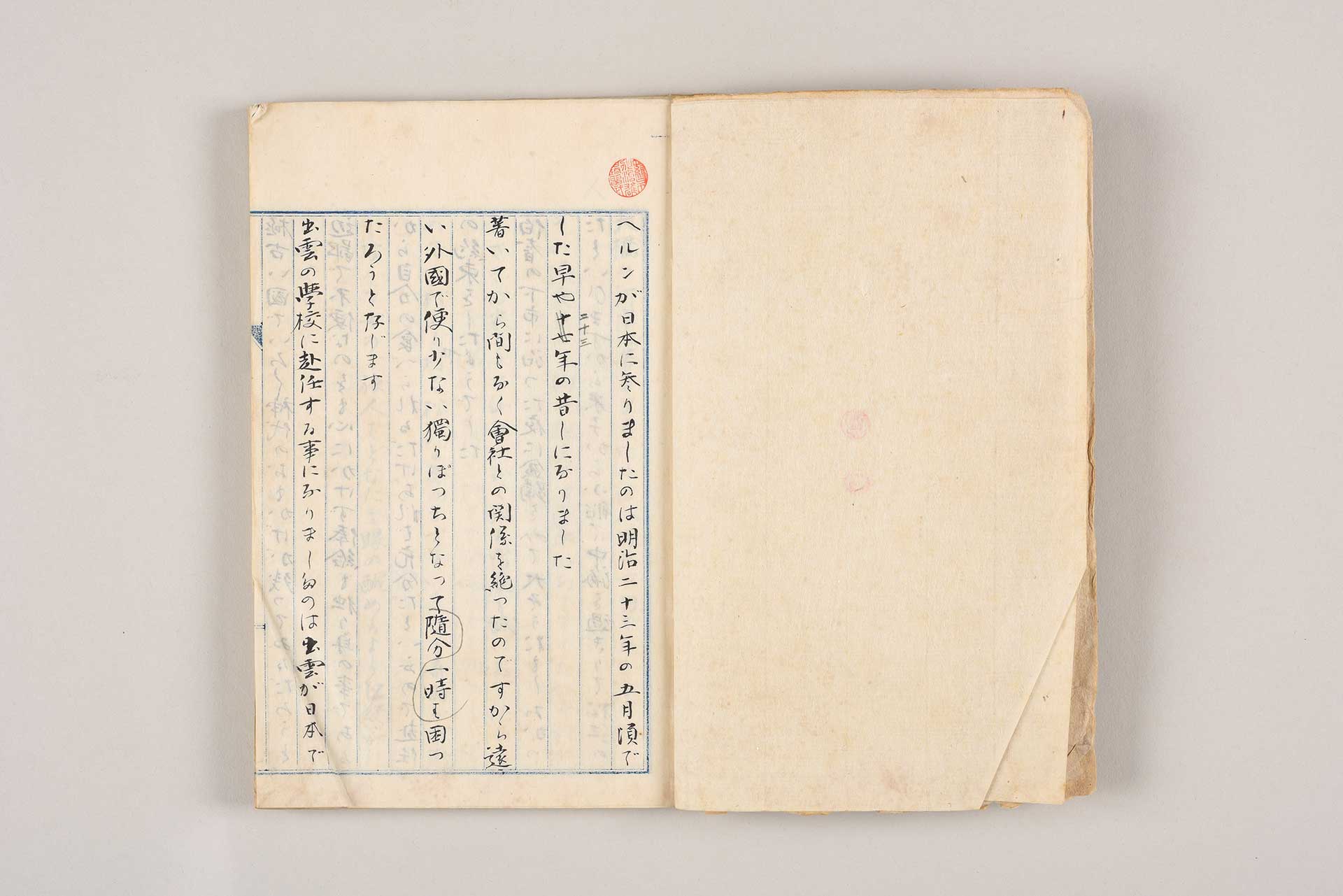

夫ハーンとの思い出を綴った回顧録で、田部隆次の伝記『小泉八雲』(1914)に収録された。

参考文献

- 長谷川洋二『八雲の妻―小泉セツの生涯』(今井書店・2014年)

- 小泉一雄『父小泉八雲』(小山書店・1950年)

- 田部隆次『小泉八雲』(早稲田大学出版部・1914年/北星堂書店・1980年)

- 小泉節子「思い出の記」『小泉八雲』(恒文社・1976年)

- 小泉一雄『父「八雲」を憶う』(恒文社・1976年)

- 小泉時「小泉八雲と日本人=妻節子(セツ)と子供たち」『国文学 解釈と鑑賞』(至文堂・1991年)

- 萩原朔太郎「小泉八雲の家庭生活」『さまよえる魂の歌』所収(池田雅之編・筑摩書房・2004年)

- 後藤昂「梅謙次郎と八雲のことなど」『へるん』19号(八雲会・1982年)

- 後藤昂「せつ子の『思い出の記』と三成重敬」『へるん』21号(八雲会・1984年)

- 小泉時『ヘルンと私』(恒文社・1990年)

- 小泉時・小泉凡共著『文学アルバム小泉八雲』(恒文社・2000年)

- 野口米次郎『小泉八雲傳』(富書店・1946年)

- 『小泉八雲事典』(恒文社・2000年)

- 企画展図録『神々の国の首都に住まう443日』(小泉八雲記念館・2021年)

- 企画展図録『小泉八雲、妖怪へのまなざし』(小泉八雲記念館・2020年)

- 『八雲と焼津』(小泉八雲顕彰会・1968年)

- 梶谷泰之『へるん先生生活記』(恒文社・1998年)

- 『西田千太郎日記』(島根郷土資料刊行会・1976年)

- Yoji Hasegawa, A Walk in Kumamoto (Global Books Ltd., 1997)

- Elizabeth Bisland, The Life an Letters of Lafcadio Hearn (Houghton, Mifflin & Co., 1906)

- Nina H. Kennard, Lafcadio Hearn His life and Works (Eveleigh Nash, 1911)

- Setsuko Koizumi, Reminiscences of Lafcadio Hearn, Translated by Paul Kiyoshi Hisada and Frederick Johnson (Houghton, Mifflin & Co., 1918)